| 国名 | 大石動帝国 |

| 英名 | Empire of Isurugi |

| 国旗 |  |

| 国章 |  |

| 国の標語 | 億兆一心 |

| 国歌 | 海ゆかば |

| 公用語 | 日本語 |

| 首都 | 室満京市 |

| 政体 | 君主制・身分代表制民主主義 |

| 太上皇帝 | 扇宮 |

| 皇帝 | 和気宮(第十九代) |

| 大御所 | 足利常子(第十二代) |

| 征夷大将軍 | 足利輝子(第十七代) |

| 面積 | 14.1万㎢ |

| 人口 | 1458.9.万人(972年調べ) |

| 建国 | フリューゲル歴411年5月14日 |

| 通貨 | 石動貫(ISK) |

| 国花 | 桃 |

| 国鳥 | 雉 |

| ccTLD | .is |

目次

概要

大石動帝国は、フリューゲルの東方地域に位置する君主国家である。411年~452年ごろの第一帝政期、456年~483年ごろの第二帝政期、527年~700年ごろの第三帝政期と、三度の滅亡・国土喪失を繰り返しながら、949年にようやく本土での戦乱を平定し、国際社会に復帰した。地球時代の日本国の西日本地域の日本人、分けても岡山県に居住していた人々をルーツとしており、独特の文化や風習を色濃く残している。

また、「君主」である「皇帝」と「第一の臣下」(文武両官のトップ)である征夷大将軍の世襲統治による二重権威主義という独特の政治文化を有している。

国号

石動(いするぎ、Isurugi)の国号は、411年の建国以来一貫して使用されている国号である。「石動」の国号を用いず石動地域に於いて政権を握った勢力として「天理教国」「北条合藩連合」「正統吉備皇国(のちの大吉備帝国)」が知られるが、いずれも現在の大石動帝国との連続性を持つ政権ではない。

「石動」は国号かつ地域名であり、また石動人の民族名でもある。石動地域の異称としては他に「吉備」「蘆原吉備国(あしはらのきびつくに)」「吉備津」「山岡」が知られる。

由来

石動の建国神話である『石動書記』に於ける「石動神話」がその由来とされる。文中の「亞奇都人」は秋津人を、「大石悉動」は落盤を示すのではないかと言われいる。『石動書記』は我が国の建国以前の歴史を伝える唯一の文書だが、年代上辻褄の合わない記述も多く、史料としては疑問視される声もある。

『石動書記』「駿河宮皇帝即位前期」落着希望號後四十五日條(原文)

西方、亞奇都人在。彼人共強求海幸山幸以銃類。當時皇帝祈曰、若天津神欲救正道之民者、悉打払給彼人共。乃天照大御神曰、然善。乃國内之大石悉動、潰殺亞奇都人共。以此亞奇都人共不再来。故、謂石動本朝、是其縁也。

書き下し

西の方、亞奇都人在り。彼の人共強(あながち)に銃の類を以て海幸山幸を求む。時に當りて皇帝祈りて曰(もう)さく「若し天津神正道之民を救わんと欲さば、悉く彼の人共を打払い給え」乃ち天照大御神曰さく「然か善けん」乃ち國内の大きなる石悉く動き、亞奇都の人共潰し殺しき。此れを以て亞奇都の人共再び来たらず。故(かれ)、本朝を石動と謂うは、是れ其の縁(ことのもと)なり。

現代語訳

「西の方に亞奇都人という人達が居た。彼らは我が国の漁労と鉱山資源を狙い銃で脅して強奪しようとした。その時皇帝は「もし天の神が正しき民を救おうとお考えなら、あの者たちを追い払ってください」と祈られた。するとその祈りに天照大御神が応えて「よろしい」とおっしゃった。すると国中の大きな石が動き出し、亞奇都人たちを圧殺してしまった。それ以降亞奇都人達は来なかった。この様な所以から、我が国を「石動」と呼ぶようになったのだ。」

国歌

411年の建国以来、国歌は一貫して「海行かば」が使用されている。「海行かば」は地球時代の太平洋戦争中に日本国で戦意高揚を目的に作曲された歌曲で、歌詞は大伴家持作、『万葉集』巻十八「賀陸奥国出金詔書歌」から採られている。「皇帝に殉ずる精神性を歌った歌曲であり、石動帝国の国歌に相応しい」とされ、第一帝政期に国歌として制定された。

歌詞

海行かば 水漬く屍

山行かば 草生す屍

大君の 辺にこそ死なめ

かへりみはせじ

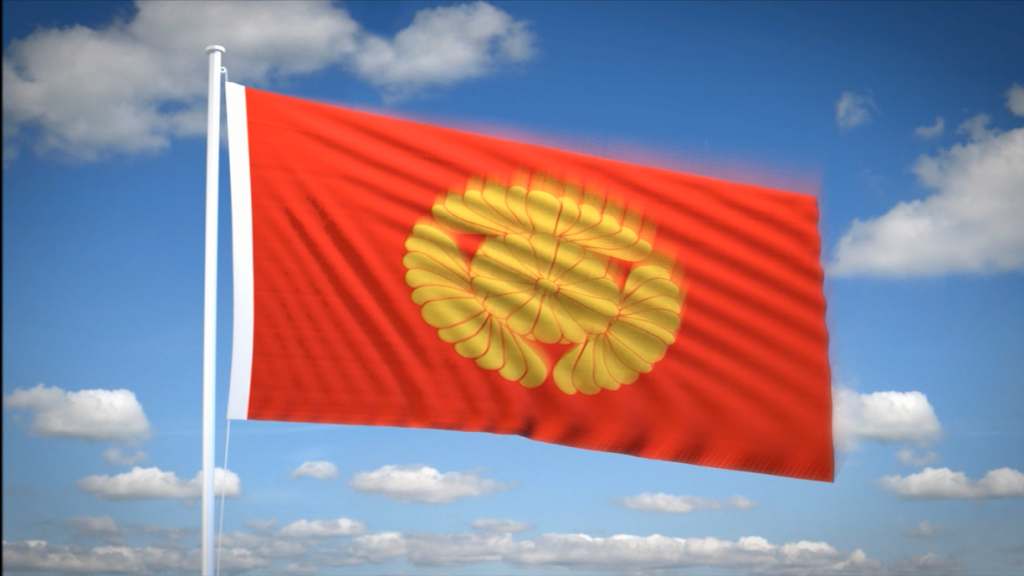

国旗

現在の国旗「八重十四花弁三ツ横見菊菊花紋旗」(又は「石動菊花紋旗」)は第三帝政期に制定された旗である。第一帝政期には石動皇帝家が日本国天皇家の後裔であることを示すために、石動皇帝家が有していた日本国天皇家の皇族旗がそのまま使用されていた。第二帝政期にはこのデザインを改変したものが使用されていたが、第三帝政期に現在の国旗に落ち着いた。現在の国旗は紅地に石動皇帝家の文様である「八重十四花弁三ツ横見菊菊花紋」をあしらったデザインだが、これは第一帝政期から皇帝旗として使用されていた旗とまったく同じデザインであったため、宮内省は皇室典範を修正し、皇帝旗を「綾地紅色の絹に金糸で菊花紋を刺繍したもの」と定義した。またこれは皇帝旗以外の皇族の旗にも適用された。

歴史

詳細は石動史を参照。

日本国天皇家の末裔を戴く移民宇宙船「希望号」がフリューゲル歴380年ごろに惑星フリューゲルの石動本州に到着。411年に明日香宮皇帝を初代皇帝とし、大石動帝国の建国を宣言した。これが第一帝政期である。順調に発展していった第一帝政期であったが448年以降に友好国の崩壊を起因として経済破綻をきたし滅亡した。

その後石動支配地域内の菜良島を天理教勢力が支配し、天理教国が成立したが、明日香宮皇帝の第三皇女である近江宮皇帝の軍が国家社会主義石動労働者党(以下、国社党)とともにこれを撃退。第二帝政が始まる。471年の総統選挙で急進派の高野直総統が当選したことにより第二帝政期はファシスト政権としての色合いを強めつつも順調に発展したが、菜良島の玉島原発のメルトダウンにより483年に国土を放棄。多くの石動人は当時の友邦龍鮮王国に避難、在龍石動臣民臨時亡命政府(後に在幹石動臨時亡命政府)を発足したが、一部の石動人は崩壊後未だ無政府状態となっている本州へ逃れた。

その後本州を北条合藩連合が統一したが、合藩連合の大幹帝国に対する国交開設と石動皇帝引き渡し要求を大幹帝国が拒否。在幹石動臨時亡命政府による臣民突撃義勇軍が大幹帝国防衛隊の支援を受け本州へ上陸し、これを奪還。後明日香宮皇帝を君主とし、臣民突撃義勇軍司令官の足利尊子を総統とする第三帝政が始まった。しかし国社党によるファシスト政権の枠組みを継承しつつ武家専制体制となった体制に後明日香宮皇帝が反目し蜂起。後明日香宮勢力に首都を奪われた足利尊子ら武家勢力は明日香宮皇帝の第二皇女である柏宮親王の系譜を汲む真備宮王を皇帝として戴きこれに対抗した。第三帝政期に於ける南北朝時代が始まった。また南北朝時代に足利尊子総統は真備宮皇帝から征夷大将軍に任ぜられ、これを期に足利尊子将軍は建国以来の伝統である内閣制を廃止し、現在まで受け継がれる公方府制を導入した。

南北朝時代は578年に南朝の和睦派である阿蘇直子太政大臣が実権を握ったことにより終焉を迎えた。また足利晶子二代将軍による民主化と、これを継承する足利滿子三代将軍による内政改革が断行され、第三帝政は商業立国としてその最盛期を迎えた。660年には石動を実質上の盟主国とするフリューゲル集団安全保障条約機構(FuCoSTO)が成立し、その翌年の661年には紀元250年祝典を挙行し、内外にその発展ぶりをアピールした。しかしサン・ピエル問題を起因としてソサエティ加盟国との関係が悪化。ソサエティ側が石動との外交交渉を事実上放棄する集団断交を行うに至り、外交関係は不穏なものとなった。さらに681年の銀鉱山落盤による経済不安を危惧し鎖国体制を取るも、なんら打開策を見ることなく690年に開国。国内経済は凋落の一途をたどり、700年に赤松満介陸軍卿が足利教子将軍を殺害したことにより国内は一気に不安定化。時の直衣宮皇帝は皇帝家が清掃に利用されることを恐れカルセドニー島共和国へ移住。第三帝政は終焉した。

その後石動本州はおよそ250年間に渡る戦国時代となったが、948年に足利輝子十七代将軍が本州を平定。カルセドニー社会主義共和国から石動皇帝扇宮が帰国することにより、大石動帝国の光復が宣言された。現在に至る第四帝政の始まりである。

元号

第一帝政期以来、石動にはかつての地球時代の日本国の様な「元号」が存在せず、「皇紀(明日香宮皇帝紀元)こそが石動の暦」という態度がとられていた。しかし949年の再建時に宮内省を中心とする公家勢力から「元号とは天変地異等君主の徳が行き届かぬ際に徳を建て直し、君主の徳を広く海内に行きわたらせる重要な国事行為であり、石動再建と同時にこの文化を再建させるべきである」という建議が起こり、元号制定の儀が時の扇宮皇帝に奏上された。扇宮皇帝がこせを承認したことにより元号法が制定され、949年に石動初の元号「天徳」が制定された。以降宮内省が「重篤な天変地異」と判断する天災が発生した際に改元が行われ、また皇帝践祚の際にも改元が行われるものと規定されている。

元号の一覧

| 元号 | 使用期間 | 出典 | 改元理由 |

|---|---|---|---|

| 天徳 | 天徳元年(949年)12月~天徳三年(951年)4月 | 『書経』「蔡仲之命」より「皇天無親、惟徳是輔、民心無常、惟恵之懐。」 | 扇宮皇帝帰国による大石動帝国再建を祝しての元号制度創設 |

| 光格 | 光格元年(951年)5月~光格二年(952年)2月 | 『書経』「堯典」より「允恭克譲、光被四表、格于上下。」 | 951年3月の地震による改元 |

| 須晴 | 須晴元年(952年)3月~須晴六年(957年)2月 | 毛沢東の漢詩「雪」より「須晴日、看紅裝素裹、分外妖嬈。」 | 952年2月の地震による改元 |

| 景雲 | 景雲元年(957年)3月~景雲十七年(973年)1月 | 『十八史略』より「時景星出、卿雲興」 | 956年12月の地震による改元 |

| 信成 | 信成元年(973年)2月~ | 毛沢東『論聯合政府』より「因而信任人民、和人民打成一片」 | 和気宮皇帝践祚による改元。 |

国民

地球時代日本人の末裔である石動人が全体の90%以上を占める。現在の国民構成は石動人約92%、秋津人約3%、香麗人約3%。中夏人約2%その他の民族としてスオミ人、リブル人がごく少数定住している。

石動人

フリューゲルに於ける日系民族は秋津人、成蘭人、レゴリス帝国の天鶴人、日ノ本人などが知られているが、石動人はそのいずれにも属さない別系統の日系民族である。西日本系日本人、分けても地球時代の日本国岡山県に住んでいた人々をそのルーツとしており、特に東日本系日本人がルーツであると言われる秋津人とは文化的に様々な違いを有している。

国民性としては拝金主義的で、自身に無い血脈的な権威を信奉し、損得勘定に長け他者に冷酷であり、さらに気性が荒く排他的かつ攻撃的であると評価されている。当初は温厚で柔和であると評価されていた石動人の国民性がこのように変化していったのは、第三帝政期の大規模商業化に伴う拝金主義の蔓延と、第三帝政瓦解後の苛烈な戦国時代の風土が原因であると分析されている。このため石動人とは同祖とされるリブル人からも「『帰れ』という嫌味として玄関口で座布団を『どうぞ』と勧めたら、嫌味を解した上で座布団を持って帰ろうとする根性の曲がった民族」という偏見を持たれている。

身分制度

建国以来「皇族」「公家」「武家」「平民」の四つの身分が存在する。

皇族

石動皇帝家とその縁戚の一族。皇帝家以外には第三帝政瓦解時に皇帝家とともにカルセドニーに亡命した四宮家、在架時代に皇帝家から独立した三宮家、石秋友好修好条約により成立した旧南朝系の後明日香宮家が知られる。皇帝家及び宮家は全て女系であり、男系宮家の創設は認められていない。

公家

地球時代の公家の系譜を汲む氏族。公家社会内部に家格という厳しいヒエラルキーを持っている。家格は上から摂関家、清華家、大臣家、羽林家、名家、半家の6つとなっており、羽林家と名家が同格である。公家社会ではこの家格に基づいた礼節が求められる。

女系である皇帝家に習い女系化する家系が多い。公家・武家の女系化には皇帝の勅許が必要であり、女系での継承は高貴な家柄を象徴するステイタスとなている。摂関家の大半と、羽林家・名家以上の家の半数近くが女系化している。

第一帝政期から盛んに政権に参加していたが、ファシスト政権が成立した第二帝政期には彼らの政権参加は宮内省・神祇官・外務省に限られ、以降政府に於けるこれらの職域が彼らの門閥となる。特に宮内省は後述するように第一帝政期以来一貫して公家が要職を独占しており、皇帝を中心とした公家による「朝廷」として機能している。

また宮中儀礼や和歌・雅楽などの、地球時代の日本国から受け継いだ伝統文化を継承する役割も担っている。

武家

地球時代の武家の系譜を汲む氏族。その性格上第一帝政期から軍事貴族として活躍することが求められ、子弟の軍への入隊が奨励されていたことから、軍人の割合が高い。

またその性格上、第一・第二帝政期は家系のほとんどは男系であり、足利・新田などの一部の上級公家が女系化するのみにとどまっていたが、第三帝政期に女系武家の足利氏が将軍家となると、「将軍家に習う」という形で、足利氏に血縁の近い武家を中心に女系化が盛んにおこなわれた。

ファシスト政権下の第二帝政以降はなりを潜めていたが、第二帝政瓦解後は石動皇族・一部国民とともに大幹帝国へ移住、同国に於いてやはり防衛隊などに盛んに入隊したため、第三帝政の始まりとなる北条合藩連合からの本州奪還作戦に於いてはその中核をなし、第三帝政初頭のファシスト政権内部に於いて台頭、足利尊子臨時総統の初代征夷大将軍任命以降は、特に足利氏に血縁の深い武家を中心に政権に参画した。

第三帝政以来、武家の最高峰たる足利将軍家を中心としたヒエラルキーが形成されている。

平民

武家家格、公家家格を持たない一般国民。本来平民は皇族・公家・武家のいずれになることもできないが、第三帝政期瓦解以降の本州戦国時代では、平民から身を起こし武家の地位を手に入れたものも少なからずいると言われている。

地理

東方地域の東南、惑星フリューゲルの赤道にほど近い熱帯地域に位置する。このため四季が存在せず、年中を問わず猛暑である。国土の北西に大秋津国、東にリブル民主主義人民共和国が位置する。

大石動帝国は石動本州・嘉川島・豊島・浄土島の四島を主な国土とする島国であり、またこの四島以外にも石動本州と嘉川島の間に大小多数の島々が点在している。

行政区分としては本州に山岡府、珠緒県、敷倉県、荏原県、參社県、高橋県、新見県、埴輪県、津山県、美作県、 備東県の一府十県を置き、本州以外には嘉川島に嘉川道を、浄土島に浄土島県を置く十三道府県制を布いている。

山岡府

首都室満京市を擁する大石動帝国の首府。第二回国際スポーツ大会開催地としても知られる。

室満京市(11,13)

第三帝政期以来の大石動帝国の首都。宮城をはじめ公方府や各省庁などの政治中枢が集中する政治の中枢として知られている。

|

|

|

| 室満京駅前の景観。 | 西大寺(12,12)。天龍寺に次ぐ権勢を誇る仏閣。その由緒は第一帝政期にさかのぼる。宗派は真言宗。例年行われる、まわしを締めた裸の男たちが一本の神木を求める西大寺会陽(通称「裸祭り」)が有名。 | 孝寧院皇婿像(10,15)第三帝政期の皇帝家(北朝)中興の祖とされる、大幹皇帝家出身の神凪宮四代皇帝の皇婿、孝寧院の銅像。 |

敷倉県

帝国の工業生産の中心にあたる地域。同県民は伝統的に山岡府民とは不仲であることが知られており、こうした県民性を利用して第三帝政期に度々公方府に反乱した足利直管領は同地を拠点としている。そうした歴史的経緯から、同県に伝わる「管領ばやし」という舞踊曲の歌詞には「敷倉の管領(足利直)睨みをきかしゃ、山岡の参謀総長(高野翼)べそをかく」という一説が伝わっており、両住民の対立に拍車をかけている。

敷倉市(8,14)

ニュータウン。敷倉県の県庁所在地。現代都市増築案もあるが山岡府民からの熾烈な反対がある。

珠緒県

山岡府南部に位置する県。開発は進んでおらず、農村と森林を有する。沿岸部は漁港として栄えているほか、石動一の造船量を誇る一色造船の工場が存在する。

參社県

敷倉県に次ぐ石動の工業地域。IA全農本部と石動唯一の共同農場が整備されており、農業の中心地域でもある。また皇帝家の祖伸である大皇祖天照大神と、皇祖石動楚々日百戸姫を祭神とする石動神道の中心地、參社皇大神宮が知られる。

參社皇大神宮(7,12)

皇帝家の祖伸である大皇祖天照大神と、皇祖石動楚々日百戸姫を祭神とする石動神道の最高峰に当たる神社。その由緒は第一帝政期まで遡り、第三帝政期初頭に建立された社殿は国宝に指定されている。

備東県

山岡府の東に位置する県。開発は進んでおらず農村一か所と森林が大半を占めている。宿泊機能を有する国営カジノ「伏魔殿」が位置している。

国営カジノ「伏魔殿」(13,12)

宿泊機能を有する石動唯一の国営カジノ。施設の経営はパチンコチェーン経営企業のマルキンが行っている。花札・サイコロ賭博・麻雀・パチンコ・スロットなどの東方情緒あふれる遊戯のほか、トランプゲームやルーレットなどの基本的な遊技も楽しむことが出来る。また石動に於いて女子格闘技が盛んであることから、プロレスやMMAなどの特別試合や異種格闘競技などの勝敗を賭ける格闘賭場が連日開催されており、石動人のみならず海外観光客の勝負師たちを熱狂させている。

美作県

本州東北に治する県。防災都市と農村、森林から成る。伝統的温泉街「湯の里温泉」が知られる。

津山県

本州北部に位置する県。防災都市と多数の農村から成る。第三帝政期には津山市が現代都市として栄え、南北動乱初期には北朝側大本営が設置されたこともある。以前開発が進んでおらず、現在は農耕地帯と化している。

埴輪県

本州北部、津山県西部に位置する県。防災都市と多数の農村から成る。

新見県

本州北西部に位置する県。防災都市、農村と広大な森林地帯から成る。同県千家地域は石動で唯一畜産業が行われている地域であり、黒毛和種の高級ブランド牛「千家牛」の産地として知られる。

高橋県

本州西部に位置する県。防災都市、農村と二か所の軍需工場を擁する軍都として知られる。第三帝政期には現代都市高橋市が存在し、帝国経済の中心地として栄えていた。

荏原県

本州南西部に位置する県。県域の大部分は森林となっているが、その景観から荏原市が観光都市として栄えている。

浄土島県

本州東南に位置する浄土島を県域とする県。その美しい景観から観光都市として栄えている。第三帝政期に巨大隕石の落下により消滅した浄土島を埋め立てによって再興した人工島である。

浄土島大観音(13,16)

第三帝政期初頭に後明日香宮廃帝の発願により建立された浄土島仏歯寺の有する大観音。60mの高さを誇る。

浄土島仏歯寺は前述したように大観音とともに第三帝政期の隕石災害により消滅したが、浄土島再建後に浄土島仏歯寺も再建立され、大観音も再建された。同寺の再建後の仏歯は西大寺より寄贈された。

嘉川道

本州南部の嘉川島によって構成される行政区分。防災都市に20万人の島民が居住しているが、島に林業や軍需工場以外の雇用はないため、大多数の島民は本州の職場で働いている。

第三帝政期の南北朝時代は南朝に占拠されていたが、南北朝統一時に南朝皇帝家である近江宮皇帝家の領地「佐貫大島荘」となり一定の自治が認められていた。その数年後には嘉川道として編入されるものの、戦国時代には三好家や嘉川公方足利氏の支配地域となるなど、歴史上長期的に本州との政治的・文化的距離感が醸成された地域と言える。

政治

皇帝を君主とし、その下で政府首班として大御所・征夷大将軍が行政府たる公方府の首長として統治を行い、管領・副管領がこれを輔弼する。第四帝政期の再建当初は征夷大将軍による開発独裁体制が採られていたが、954年の民主化によって立法府である立法会議が、勅選の公家・武家議員による評定院と、民選議員による民評院の二院政となり、さらに民評院与党から成る民選議員が政権に参画することが可能となった。閣僚については征夷大将軍以下の「公武閣僚」は、管領・政所執事・検断所所司・評定所所司・僧録・神宮司統理・守護所所司・治部卿・大学所別当を征夷大将軍が指名するのに対し、民選議員からなるの「民部閣僚」は、民部閣僚の代表として民評院与党が選出した副管領が就任し、民部所別当・商売所所司・伝馬所所司・労働所所司と、副管領が担当業務を指定して任意に設置できる副管領別儀預寄人(いわゆる国務大臣)を副管領が指名する形となっている。さらに公方府・政所・検断所・評定所・評定所・僧録司・神宮司・守護所・治部省・大学所等の、副管領に閣僚指名権がない諸官庁に対しても、民評院与党が指名する政務次官が設置され、公方府は「第三帝政期にも勝る民主的体制」であると主張している。

公方府

第三帝政期から存在する将軍直轄の行政機関。他国の内閣に相当。

| 省庁名 | 担当業務 | 内部部局・外局 |

|---|---|---|

| 公方府 | 将軍執政機関 | 祐筆方・記録方・法制方・御目付役・事情方・広報方 |

| 政所 | 将軍補佐・人事・財務 | 国家鎮撫寄合・非常奉行・政務事情方・人事方・総務方・事情探求方・電網保全方・会計方 |

| 検断所 | 警察行政 | 所司方・民生取締方・縄目方・交通方・警護方・外国方・事情電波方 |

| 評定所 | 司法行政 | 所司方・民事方・縄目方・牢獄方・更生方・雑訴引付方 |

| 僧録司 | 仏教政策 | 僧録方・禅方・律方・真言方・天台方・曹洞方・浄土方・仏道奨励方 |

| 神宮司 | 神道政策 | 神宮司曹・神宮曹・八幡曹・稲荷曹・天神曹・儀式曹・神道奨励曹 |

| 守護所 | 軍政・地方行政 | 所司方・奉公方・守護方・海軍方・空軍方・地方(地方行政担当)・武器方・人事方・夷狄探題・総大将引付 |

| 治部省 | 外交 |

玄蕃寮(外交政策担当)・万邦協和寮(国際協力担当)・WTCO事務寮・東方寮・WTCO並SLCN寮・埜連寮・FENA寮・其他寮・夷狄検案司(国際情報担当)・易務寮(貿易交渉担当)・万邦法務寮(国際法担当) |

| 大学所 | 教育・文化行政 | 別当方・教化方(教育行政担当)・初等中等教化方・高等教化方・大学寮・科学方・文化院 |

| 民部所 | 民生・税務 | 別当方・主計方(税務担当)・主税方(年金担当)・医療方・徳政方(社会援助担当) |

| 商売所 | 経済 | 別当方・百姓方(農業政策担当)・商人方(商業政策担当)・工場方(工業政策担当)・土倉方(金融担当) |

| 伝馬所 | 運輸 | 所司方・伝馬評定方(運輸政策担当)・鉄道方・車行交方・四海行交方・船上安全方・港方・航空方 |

| 労働所 | 労働行政 | 所司方・労政方・労働先例方・女性方・職業安定方・職業特技養成方 |

閣僚名簿

| 大御所 | 足利常子 |

| 征夷大将軍 | 足利輝子 |

| 管領 | 細川幽子 |

| 副管領 | 三階敏弘 |

| 政所執事 | 伊勢隆貞 |

| 検断所所司 | 赤松秀政 |

| 評定所所司 | 吉良頼家 |

| 僧録 | 国師夢宗 |

| 神宮司統理 | 藤波宗忠 |

| 守護所所司 | 山名堯子 |

| 治部卿 | 九条房子 |

| 大学所別当 | 勧修寺豊子 |

| 民部所別当 | 伊吹文化 |

| 商売所所司 | 室戸文明 |

| 伝馬所所司 | 北島孝治 |

| 労働所所司 | 蓮風拝 |

| 副管領別儀預寄人(防災) | 泉退次郎 |

| 副管領別儀預寄人(外交政策) | 小野田美紀 |

| 副管領別儀預寄人(経済財政政策) | 鈴木高子 |

| 副管領別儀預寄人(国防政策) | 石橋鯨類 |

宮内省

皇室関係の国家事務全般を担当する行政機関。第一帝政期から掲げられた「宮中・府中の別」の原則を守るため、第一帝政以来一貫して内閣及び公方府に属さない行政機関として存在している。

職員はその殆どが上級~下級公家であり、いかなる時代においても石動における「朝廷」として機能している。第四帝政成立前のカルセドニーの「在架石動朝廷」はこの宮内省の機能を在架石動人公家らが存続・維持させたもので、扇宮皇帝の本州帰洛後は「在架石動朝廷」の組織がそのまま宮内省として改組・継承された。

組織

内部部局

- 宮内卿職

- 侍従職

- 内侍司

- 宗秩寮

- 諸陵寮

- 図書寮

- 典薬寮

- 大炊寮

- 内蔵寮

- 内匠寮

- 主馬寮

- 総務局

外局

- 皇婿宮職

- 春宮職

- 帝室会計審査局

- 御歌所

- 帝室博物館

- 学習院

- 近衛府

征夷大将軍

第三帝政期から続く大石動帝国の政府首班であり、帝国の文武両官の頂点に立つ職位。第三帝政期の南北朝状態にあたって真備宮皇帝が足利尊子総統を「征夷大将軍」に任命したのが初出。内閣制度下では陸海親衛三軍の全指揮権を掌握する国家最高軍事指導者であったが、公方府体制の成立により事実上軍事行政の最高指導者となった。尊称は「大樹」「大君」「将軍殿下」「公方殿下」(一見武官の様で、内情は武官と文官の頂点に立つ官職であるため、地球時代の室町幕府将軍の例に倣い尊称は殿下である。無論、軍の将官とも明確に差別化されている)

征夷大将軍設置の令・公方府法その他慣例などにより以下の権限が規定されている。

- 公方府閣僚級職員、その他要職の任命権

- 独立命令である将軍御教書の発令

- 近衛軍を除く帝国四軍の統帥権

- 戒厳令・非常事態宣言の発令

- あらゆる弾劾裁判に掛けられない

- 臨済宗五山の決定権(大御所不在時のみ)

- 上奏文内覧権

- 重要な政治決定に関する国民投票の実施権

歴代征夷大将軍

| 代数 | 氏名 | 生没年 | 在位期間 |

|---|---|---|---|

| 初代 | 足利尊子 | 499~585 | 532~578 |

| 第二代 | 足利晶子 | 538~608 | 578~608 |

| 第三代 | 足利滿子 | 572~682 | 608~653 |

| 第四代 | 足利持子 | 613~693 | 653~683 |

| 第五代 | 足利嗣子 | 618~695 | 683~695 |

| 第六代 | 足利教子 | 628~700 | 695~700 |

| 第七代 | 足利尚子 | 675~745 | 700~730 |

| 第八代 | 足利材子 | 717~788 | 730~757 |

| 第九代 | 足利澄子 | 743~806 | 757~782 |

| 第十代 | 足利植子 | 770~851 | 782~802 |

| 第十一代 | 足利晴子 | 791~867 | 802~833 |

| 第十二代 | 足利栄子 | 816~884 | 833~862 |

| 第十三代 | 足利昭子 | 843~918 | 862~883 |

| 第十四代 | 足利通子 | 861~932 | 883~907 |

| 第十五代 | 足利周子 | 882~938 | 907~928 |

| 第十六代 | 足利常子 | 903~ | 928~942 |

| 第十七代 | 足利輝子 | 928~ | 942~ |

大御所

大御所とは、現将軍の実母たる前将軍のことである。足利尊子初代征夷大将軍が将軍位を返上した後の尊称が「大御所」であったことが初出。当初は単なる尊称であり明確な権限は無く、初代大御所である尊子殿下も退位後は政治関与をほとんど行わなかったことから「生前退位した前将軍」という程度の意味しか持たなかったが、滿子将軍退位3年前の650年に当時の滿子将軍が「大御所設置の令」を評定院で可決させ、同法によりその職分が明文化された。大御所たる資格を持つ者は「現将軍の実母」と定義され、将軍の後見として為政諮問ならびに人事諮問を行うことができる。さらに将軍の独立命令である将軍御教書より高い効果を持ち、場合によっては将軍御教書を無効化することが出来る「大御所御教書」を発令することができる。尊称は「仙洞大樹」「仙洞大君」「大御所殿下」

大御所設置の令・公方府法その他慣例により以下の権限が規定されている。

- 将軍に対する強制権のある為政に関する諮問

- 将軍に対する強制権のある閣僚・要職人事に関する諮問

- 独立命令であり将軍御教書を無効化することができるできる大御所御教書の発令

- あらゆる弾劾裁判に掛けられない

- 臨済宗五山の決定権

- 上奏文内覧権

- 重要な政治決定に関する国民投票の実施権

歴代大御所

| 代数 | 氏名 | 在位期間 |

| 初代 | 足利尊子 | 578~585 |

| 第二代 | 足利満子 | 653~682 |

| 第三代 | 足利尚子 | 730~745 |

| 第四代 | 足利材子 | 757~782 |

| 第五代 | 足利澄子 | 782~802 |

| 第六代 |

足利植子

|

802~833 |

| 第七代 |

足利晴子

|

833~862 |

| 第八代 |

足利栄子

|

862~883 |

| 第九代 |

足利昭子

|

883~862 |

| 第十代 |

足利通子

|

907~928 |

| 第十一代 |

足利周子

|

928~938 |

| 第十二代 |

足利常子

|

942~ |

皇帝

皇帝は大石動帝国の君主である。フリューゲルに於いては地球時代の天皇家の血統を受け継ぐ家系である。地球時代の日本国皇帝家は男系として知られるが、皇帝家の祖である高松宮家(21世紀後半に再興)は当時の日本国政府の皇室典範改正により設置が認められた女系の「女性宮家」である。そのため石動皇帝家は代々女系として日本天皇家の万世一系の血統を護持している。石動皇帝たる「皇帝」は音読みの他、和訓で「すめらみかど」とも読む。その他尊称として「帝(みかど)」「主上(しゅじょう・おかみ)」などがある。

皇帝の諱は皇女として生まれた生誕時より決まり(稀に本人の希望により改名することもできる)「~宮」と名付けられ、これはその皇女の居室の名ともなる。宮の前には地球時代の日本の旧国名や伝統的な建築様式、文物の名称から採られた諱が着く。また母帝や本人の希望により歴代皇帝の諱の前に「後」を冠した諱が名付けられることもある。

皇室典範に於いて生前退位が認められており、退位後は「太上皇帝」の尊号が贈られる。

歴代皇帝一覧

| 代数 | 諱 | 生没年 | 在位期間 |

| 初代 | 駿河宮 | 336~434 | 383~411 |

| 第二代 | 明日香宮 | 402~488 | 411~456 |

| 第三代 | 近江宮 | 435~491 | 456~483 |

| 第四代 | 神凪宮 | 465~522 | 483~522 |

| 第五代 | 真備宮 | 512~600 | 532~576 |

| 第六代 | 旭宮 | 516~605 | 573~576 |

| 第七代 | 後真備宮 | 544~646 | 576~601 |

| 第八代 | 烏帽子宮 | 577~640 | 601~654 |

| 第九代 | 直衣宮 | 627~724 | 654~702 |

| 第十代 | 高麗宮 | 660~748 | 702~725 |

| 第十一代 | 難波宮 | 697~812 | 725~758 |

| 第十二代 | 瑞穂宮 | 730~805 | 758~790 |

| 第十三代 | 蘆原宮 | 765~848 | 790~714 |

| 第十四代 | 後烏帽子宮 | 793~860 | 714~850 |

| 第十五代 | 後直衣宮 | 830~927 | 850~890 |

| 第十六代 | 美作宮 | 862~945 | 890~912 |

| 第十七代 | 児島宮 | 890~971 | 912~948 |

| 第十八代 | 扇宮 | 926~ | 948~972 |

| 第十九代 | 和気宮 | 948~ | 972~ |

立法会議

第三帝政期以来の歴史を持つ立法府。上級公家・上級公家の勅撰議員からなる評定院と、民選議員から成る民評院による二院制を採る。

評定院

上級武家33家と上級公家25家の当主・前当主・次期当主候補を議員とする。任期は無期限。議席は175議席だが、各武家・公家内の都合で前当主や次期当主候補が不在である場合があるため、状況によってしばし欠員が出る。上級武家33家と上級公家25家の内約は以下の通り。

| 上級武家 | 上級公家 |

| 足利・細川・山名・畠山・斯波・一色・京極・吉良・伊勢・上杉・今川・渋川・桃井・赤松・宇喜多・池田・武田・六角・土岐・朝倉・伊達・仁木・千葉・大内・大友・小笠原・佐竹・千葉・富樫・尼子・南部・宍戸・大崎 | 近衛・鷹司・九条・二条・一条・三条・西園寺・徳大寺・久我・花山院・大飯御門・今出川・正親町三条・三條西・中院・四辻・飛鳥井・勧修寺・冷泉・甘露寺・葉室・万里小路・日野・中御門・坊城 |

民評院

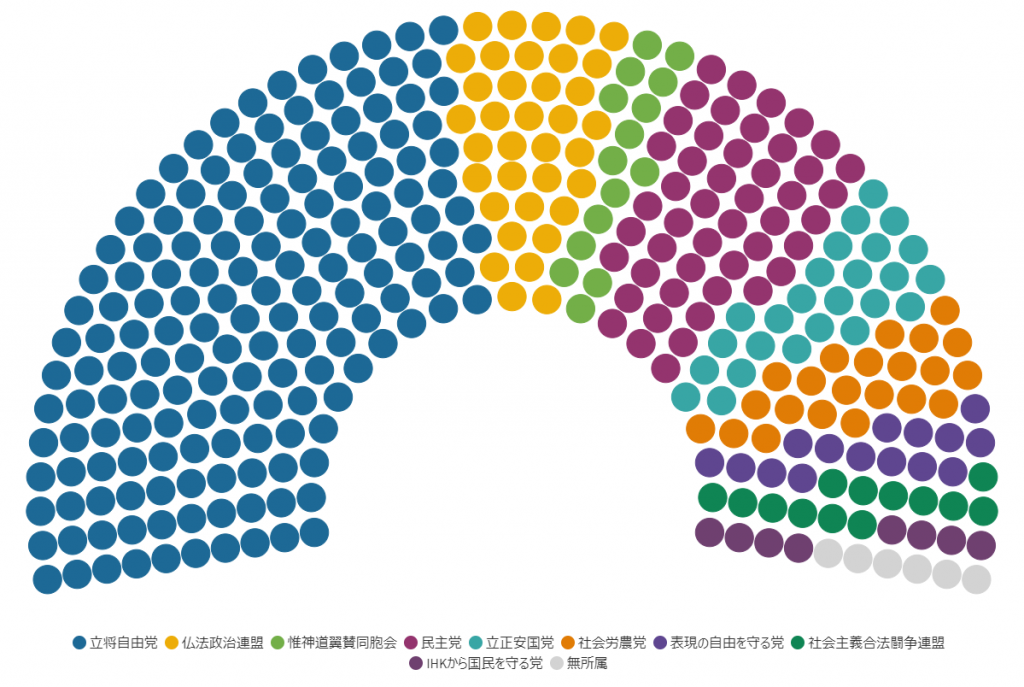

民選議員350議席から成る国民の代表。選挙制度は小選挙区比例代表並立制を採用している。任期は10年。第四帝政期の954年度総選挙以来、立将自由党・仏法政治連盟・惟神道翼賛同胞会から成る連立政権が与党となっている。

なお民評院に於いて「将軍大権」を否定する政党は結党できず、また将軍大権を否定する発言を行った者は議員資格を喪失する。これらは君主制の否定についても同様である。なおこの規定は立法会議法ではなく将軍不敬罪・皇帝不敬罪によって規定されている。

政党一覧

| 政党名 | 概要・主張 | 議席 |

|---|---|---|

| 立将自由党 | 与党。保守右派政党。将軍翼賛・経済発展・軍備強化・積極外交を主張。 | 162 |

| 仏法政治連盟 | 与党。石動仏教協会を支持基盤とする仏教系政党。仏教政策推進・仏閣整備・観音像建立を主張。 | 36 |

| 惟神道翼賛同胞会 (かんながらのみちにしたがいたたうるはらからのつどい) | 与党。伊勢神道系の各神社を支持基盤とする神道系政党。神道政策推進・神道唯一国教化を主張。 | 15 |

| 民主党 | リベラル左派政党。民選閣僚の権限拡大・将軍大権の縮小・持続可能な経済の発展・国際融和を主張。 | 48 |

| 社会労農党 | 社会民主主義政党。将軍大権の縮小・成文憲法復活・社会保障最大投資を主張。 | 25 |

| 立正安国党 | 日蓮宗系新興宗教「創法学会」を支持基盤とする仏教系政党。国立戒壇設置・日蓮宗国教化を主張。 | 22 |

| 社会主義合法闘争連盟 | 社会主義政党。カルセドニー式自主管理社会主義経済の導入・企業解体・将軍大権の縮小・評定院選挙制導入を主張。 | 15 |

| 表現の自由を守る党 | 成人向けコンテンツに対する年齢制限の撤廃・政府の表現への一切の干渉の否定を主張。 | 13 |

| IHKから国民を守る党 | IHKの解体と民法化・放送法改正による受信料無料化を主張。 | 8 |

司法

立憲君主制であった第一帝政期は、帝国憲法および帝国六法に基づいた裁判が行われていたが、第二帝政以降「内閣委任統治法」により「憲法」が事実上失効してからは「違憲」という概念が失われ、刑事・民事裁判が司法機関の主な役割となった。刑事・民事裁判の制度や法令そのものは第一帝政期からさして変わらない。三審制がとられており、以下の裁判所が存在する。

| 名称 | 所在地 | 概要 |

| 弾正院 | 室満京市 | 最高裁判所。三審を下す。 |

| 門注院 | 満室京市・敷倉市・津山市 | 高等裁判所。二審を下す。 |

| 引付院 | 各道府県庁所在地 | 地方裁判所。一審を下す。 |

地方行政

再建当初は各地の武装勢力・地方政権が群雄割拠していた戦国時代の本州を平定した名残として、地方行政は各地の守護軍(他国の陸軍に相当)が担当していたが、950年代後半の行政改革により各道府県に道府県庁が設置され、勅撰の県令により地方行政が統括されている。

経済

かつての第三帝政期は商業立国として成長していがた、第四帝政期再建時に「殖産興業方針」が打ち出され、工業国として舵を切ることとなった。このため政府による製造企業に対する盛んな財政出動・優遇処置がとられ、工業生産によって生産された商品を海外へ輸出することによって利益を生む経済構造となった。現在は自動車と電子機器の製造が盛んにおこなわれている。商品の輸出先はカルセドニー社会主義共和国、大秋津国、リブル民主主義人民共和国の三か国であり、特にカルセドニー社会主義共和国が最大の貿易相手国となっている。

主な企業

山名グループ

武家の山名氏が経営する同族企業。現在石動最大の企業グループとして君臨している。主な傘下企業に山名山岡銀行・山名自動車・山名重工・山名電機・山名不動産・山名鉱業・山名警備保障が存在する

元田技研工業

自動車、バイク、発動機の生産を一手に担う石動の製造企業。特に自動車生産量に於いては山名自動車を抑え一位の座を不動のものとしている。ブランド名は「モトダ」で統一し、「Power is Justice」をキャッチフレーズとして、特に自動車部門に於いては独創的で野心的な製品の開発を繰り返している。

京通

パソコン・ゲーム機等を主力製品とする電子機器メーカー。主な主力製品としてノートパソコン「AVIO」シリーズと、家庭用ゲーム機「フリーステーション」シリーズが知られる。

竹下電器

液晶テレビとパソコン・スマートフォン・白物家電等を主力製品とする電子機器メーカー。商品ブランドの統一名は「Panectro」

忠国銀行

山名山岡銀行と熾烈な首位争いを行っている石動の大手都市銀行。第一帝政期以来の伝統を有する。

プチトマト銀行

山岡府に本店を構える石動の都市銀行。忠国銀行に次ぐ預金数を誇る国内都市銀行の三番手。

TMA.com

国内最大手ECサイト運営企業。近年は映像コンテンツのインターネット配信が主な収入源となっているが、その殆どがアダルトコンテンツであることは周知の事実である。

マスメディア

政府広報である公方府広報・石動放送機構(IHK)を有する他、新聞・テレビ・ラジオ・インターネットを主媒体とする王手報道機関が複数存在する。海外向け報道については政府系報道機関と王手報道機関の合意によって設立された「石動共同通信」がその担い手となっている。

石動共同通信

公方府広報、石動放送機構、その他山王新聞や旭日新聞などの国内大手報道機関の合弁によって設立された国際報道機関。国内報道の中でも特に海外各国にとりて関心度が高いと思われる報道を対外向けに発信している。

公方府広報

第三帝政期から存在する公方府の政府系報道機関。公方府広報方の指導下にあるが、その組織形態は政府に属さない財団法人である。運営資金は足利家から出資されており、報道の売り上げ(紙媒体新聞の有料配布とオンライン記事の広告料など)による利益は財団の維持費を除き大半が国庫として寄贈されているとされる。

その前身は第二帝政期以来の歴史を持つの国家社会主義石動労働者党の機関紙「国家主義と臣民」であったが、第三帝政期の公方府法制定と国家社会主義石動労働者党の解体に伴う政府の国家社会主義体制からの脱却に伴い「公方府広報」に改称され、現在の組織形態に移行した。

政府の意向とプロパガンダを積極的かつ攻撃的に国民と諸外国へ伝搬させる手段として第二帝政期から積極的に運用されており、公方府筋からは「報道兵器」とすら呼ばれている。

その性格上論調は政府翼賛・将軍体制翼賛・国粋主義として一貫している。

山王新聞

石動最大手の民関係報道。政府に対する報道の中立性を貫くことをモットーとし、革新左派論調をとる。その報道内容はしばしば政府批判ともとれる過激な内容をはらんでおり、憲兵隊などの治安当局や政府筋から警戒されている。

第四帝政期に新設された報道機関であり、第三帝政期に存在した同名の報道機関とは連続性がない。

旭日新聞

山王新聞に次ぐ石動の大手報道機関。保守右派論調であり、政府政策への妄信的な肯定と、ナショナリズムを煽る国粋主義的な報道内容で知られ、愛国的石動人からの支持が高い。

石動放送機構(IHK)

第一帝政期からの伝統を持つ石動の国営放送。いついかなる政体の時代にあっても石動の中央政府のイデオロギーを代弁し、各種のプロパガンダを制作してきた。また潤沢な予算で制作された教育番組やドキュメンタリーは見る者を唸らせる内容をで知られる。

デジタルアーカイブスの一般公開により第三帝政期以降の一部映像を視聴することが出来る。

外交関係

第四帝政期に於いては治部省は、国連中心主義・反ソサエティ主義・国際協調路線を基本外交方針として掲げている。特にカルセドニー社会主義共和国とは、建国期に関りを持った国家であり、第一位貿易相手国である点から最重要国と位置付けられている。

また国交開設国に対しては治部省公式漢字表記が割り当てられており、同漢字表記について治部省は「漢字文化圏である我が国が制定した、フリューゲルに於いて最も信用に足る国名漢字表記であり、国名漢字表記の指針となるべき基準である」と声明している。

国交を有する国

| 国名 | 治部省公式漢字表記(略称) |

| カルセドニー社会主義共和国 | 架爾設都尼(架) |

| 利布爾(利) | |

| 成蘭(成) | |

|

民族自治軍管区ハルィチナー

| 巴爾底尼(巴) |

| 梛也久爾斯(梛) | |

| 秋津(秋) | |

|

賛沙(賛)

| |

|

白瓦都斐(白)

| |

|

瓦都斐(瓦)

| |

|

御岳山(岳)

| |

|

俄西都亜(俄)

| |

|

烈呉利(烈)

| |

|

塞尼鳴里斯(塞)

| |

|

得良波都=羅修巴(得)

| |

|

普蘭(普)

| |

|

葛土煉(葛)

| |

|

維爾努意(維)

| |

|

威尼斯(威)

| |

|

羅久斯馬格那(羅)

| |

| 納土波尼(納) | |

| クラカス聖王冠領 (オーヴァリア・クラカス・ショッテン=ローテン) | 格羅哈斯(格) (墺巴利・ 格羅哈斯 ・所店=露店) |

| ナルガ自治政府 | 那爾牙(那) |

かつて外交関係があった国

| 国名 | 治部省公式漢字表記 | 失効理由 |

| エステル国 | 愛沙底爾(愛) | 滅亡 |

締結中の条約

- 石秋友好修好条約

- 国際交易協力機構条約

- レゴリス帝国・石動第三帝国間に於ける平和友好条約

- フリューゲル国際連合憲章

- 利薄民主主義人民共和国と大石動帝国間の平和友好並びに相互安全保障に関する条約

- 石秋友好協力・相互安全保障条約

- 神聖なる協働的國家聯盟新憲章

文化

西日本系日本人の系譜に当たる石動人によってその西日本的文化が色濃く継承されており、また公家・武家が伝統文化の担い手であることから、公家的、武家的文化が伝統文化として強く継承されている。

被服文化

伝統衣装として男子の束帯・狩衣・直垂や、女子の物具装束・晴の装い(俗に言う十二単)・打掛姿などが受け継がれている。これらの装束は正装として取り扱われるが、第一帝政期以来の「国民服制」により身分に応じてドレスコードが厳密に規定されており、特に公家・武家男子については官位に応じて衣の色に至るまで厳密に規定されている。

| 身分 | 正装 | 略正装 |

|---|---|---|

| 公家女子 | 物具装束/晴の装い | 褻の装い |

| 公家男子 | 衣冠束帯/衣冠直衣 | 狩衣/直垂 |

| 武家女子 | 晴の装い | 褻の装い/打掛姿 |

| 武家男子 | 衣冠束帯/衣冠直衣/狩衣/大紋直垂 | 狩衣/水干/直垂 |

| 平民女子 | 打掛姿 | 小袖姿 |

| 平民男子 | 狩衣/水干/直垂 | 水干/直垂 |

食文化

西日本系日本人の系譜に当たる石動人は伝統的に薄味を好み、うどん・寿司などの塩や酢・醤油を基本の味付けとする料理が伝統料理として継承されている。また年中を通して猛暑である気候から、そうめんが季節を問わず供されており、「そうめん屋をやれば絶対に破産しない」とまで噂されている。

肉牛としては千家牛が知られており、旧世界の日本の黒毛和種の系譜に当たる千家牛はその生産量の都合から輸出こそされていないものの、味については絶品とされている。また訓練された千家牛は碁盤の上に載ることが出来るため、千家牛の主要生産地である新見県の新見駅前には、「碁盤に載る千家牛の銅像」が掲げられている。

なお伝統文化として薄味を好む国民性があるとはいえ、肉体労働者はより塩分の濃い濃味の料理を好むため、上記の様な伝統的な料理は中産階級以上の家庭にしか好まれず、労働者階級には味の濃い出汁で蕎麦を提供する立ち食い蕎麦や、味の濃い旧世界の京都ラーメンの系譜を汲む京風ラーメンが愛されている。

美術・芸能

第二帝政以来、「地球時代の日本文化を正しく継承する」ことを目的に、美術教育の中でも日本画や陶芸などの伝統的な美術工芸の教育に力が入れられている。 分けても備前焼は地球時代以来の石動人の誇るべき伝統芸能として重宝され、人間国宝によりその技術が継承されている。また伝統芸能として地球時代古代に成立した雅楽と、同じく室町時代に成立した能が伝えられ、伝統を守りながら公家・武家や政府によって手厚く保護されている 。

アニメ・漫画

アニメ・漫画などのサブカルチャーが国民的娯楽として人気を博しており、出版業界の売り上げの80%以上を漫画が占めているとされる。漫画・アニメについては刺激を欲する攻撃的な国民性から、エログロナンセンスな内容のSFファンタジー・戦争モノがジャンルの大半を占めており、特にアニメ業界では「現代劇を作るとスタジオが潰れると思え」という文句が業界の常識と化しているほどに現代劇が忌避される傾向にある。

第一帝政期は『吉備津彦、海の進軍』などの国策アニメや『アワビさん』などのお茶の間アニメのみが、TVドラマの副次的存在として国民に親しまれていたが、第二帝政期以降、『宇宙戦艦アマテラス』や『機動尖兵ガングリオン』などのハードSFアニメがTVドラマやバラエティ番組に代わり、19時以降の大半の就労者が帰宅しテレビを付ける「ゴールデンタイム」を背負って立つようになって状況は一変し、アニメはTVドラマや実写映画と双璧を成す娯楽としてその地位を獲得した。第二帝政期に少年らの冒険心を擽るハードSFアニメやロボットアニメが流行した反面、第三帝政期以降は『にゅるゆり』『非日常』などの「ゆるい」雰囲気を持つ日常系アニメが潮流した。これは第三帝政期に商業化政策が採られ石動が商業大国としてのし上がった反面、こうした強引な産業転換による苛烈な競争主義社会の形成が石動人の心に打撃を与え、こうした心の疲れを癒す「日常系」アニメが流行したものと分析されている。しかし第四帝政期には状況は一変し、第二帝政期を彷彿とさせ、なおかつ大人の鑑賞にも耐える政治的な内容を孕む『機動憲兵パトローダー』『アジャリキ』などのロボットアニメやハードSFアニメが流行の兆しを見せている。これは第三帝政期よりもより苛烈な本州戦国時代という物質的生存競争を生き抜いた石動人が、もはや日常をテーマとする日常系作品では鑑賞に絶えなくなったためと分析されている。

ポピュラー音楽

大半の若年層を中心とする国民にはロック・ポップスなどのポピュラー音楽が流行している。分けてもヘヴィメタルとハードロックは520年代の第三帝政以来実に400年以上国民の娯楽音楽の中心として隆盛したため、その長い歴史から「第二の伝統音楽」とすら評されるほど、国民の文化に定着している。

スポーツ

国民的スポーツとしてバレーボールが知られる。人気・実力共に男子バレーよりも女子バレーのほうが勝っているため、石動に於いて「バレーボール」と言えば女子バレーを指す。「春の高等学校バレーボール大会」が風物詩として国民の間に親しまれており、この大会で活躍を見せた選手はプロチームからドラフト指名を受ける。プロリーグとして石動排球協会の主催するVリーグが存在する。等級はV1~V3の3リーグに分かれており、試合がテレビ中継されるのはV1リーグのみ。

また女子格闘技が盛んであることでも知られ、特にフルコンタクト空手・ボクシング・総合格闘技・プロレスなど実戦的かつエンターテイメント要素の強い競技が高い人気を集めている。

教育

中等学校までを義務教育とする6・3・3制の学制を採用している。教育熱心な国民性であり、大学・短大への進学率は50%を超える。第四帝政期再興以降は工業化政策が採られたため、大学・短大進学者は理系志願者が大半を占めているが、石動の文化や歴史の継承を維持するため、文学系の学部は理系学部に次いで注力されている。

軍事

近衛軍・奉公軍・守護軍・空軍・海軍の五軍種を擁する。近衛軍は皇帝が指揮権を有しているが、他の四軍種は第三帝政期以来の伝統として征夷大将軍が「皇帝陛下から兵権を賜る」という形で指揮権を握っている。

近衛軍

第四帝政期に新設された軍種。他の四軍とは一線を画し、平時は皇帝が指揮権を有する唯一の軍種である(有事に際しては皇帝から征夷大将軍に指揮権が譲渡される)。軍政の統括も他の四軍は守護所が統括しているのに対し、近衛軍は宮内省外局の近衛府が担当している。第三帝政期の南北朝時代に宮中の意向を無視した公方府の強硬策を問題視した、再建前の在架石動朝廷が公方府臨時政府に新設させた軍種であり、平時に於ける「朝廷の武力」として機能することが期待されている。この為将校の大半は公家子弟によって構成されている。

奉公軍

第二帝政期に設立された武装親衛隊を源流とする軍種。第二帝政期に総統親衛部隊として創設され、第三帝政期に公方府体制移行により将軍親衛隊である直参親衛軍に改組、本州戦国時代に現在の奉公軍に改称された。機甲部隊と空挺部隊を中核とする少数精鋭の打撃部隊によって編成されている。将校の大半は武家子弟である。

守護軍

他国の陸軍に相当する軍種。第一帝政期以来の伝統を持つ陸軍が、本州戦国時代に離合集散を経ていつしか「守護軍」に改称されていた。将校は武家・下級公家・平民出身者が混在しているものの、武家でなければ高級将校への出世が厳しいのが現実である。その性格上第一帝政期以来の頑迷な伝統を色濃く残しており、戦闘靴を顔が映りこむほど磨く、戦闘服のタックを鋭利にアイロンがけするなどの奇習が伝わっている。

空軍

第三帝政期に創設された航空宇宙軍が本州戦国時代に改称されたもの。防空・攻撃任務と戦略攻撃・宇宙開発を任とする。

海軍

第一帝政期以来、唯一名称を変えずに存続している軍種。軍事予算のほぼすべてを近衛・奉公・守護・空軍に奪われている為、第三帝政期までの威容は見る影もなく、小型漁船程度の哨戒艇で領海哨戒任務を細々と行いつつ、海兵団による港湾警備を行っている。第三帝政期の艦船の半数は現存しているものの、予算の欠如からこれらが運用可能な状態に整備されることはなく、各地の港湾で浮砲台の様に運用されている。こうした実態から領海内に於ける海賊の跳梁を許してしまっている。

装備

人物列伝

足利輝子

928年3月10日生。正二位征夷大将軍(第十七代)

母、足利常子が病弱であったため、942年に14歳で将軍職を継ぐ。将軍就任前から剣豪・塚原凸伝の剣術指南を受け、奥義「一之太刀」を習得したと言われる。その後944年に、逆心を起こした幕臣松永秀久に三十名の刀剣・銃火器で武装した刺客を差し向けられたが、左肩・右胸・右腿に銃弾を浴びながらも十九名の刺客を斬殺し難を逃れた。945年に本州関東で勢力を伸ばしていた織田野鮒臥軍を滅ぼし、948年には毒川安家の糾合した本州北部勢力を打ち破り、本州を統一。949年に公方府臨時政府を発足し、在架石動朝廷と連絡を取り、皇帝による自身の正式な将軍宣下と、皇帝の本州帰国による大石動帝国の再興を成し遂げた。