1198年9月7日付〈中央通信〉

ネーナ・アメシスト外交委員長と、メイヤ・ツリーアゲート外交委員会経済局長は、1194年10月に公表された神聖ガトーヴィチ帝国によるタンファ王国に対する声明以降行われていた各所における外交交渉と、関連して1196年5月に発表されたレゴリス帝国と神聖なる協働的国家聯盟(SLCN)加盟4カ国による共同声明、1196年10月に調印されたガトーヴィチ・タンファ国交正常化協定、及び1197年2月に公表されたタンファ王国に対する独立保障に関する声明について説明を与えるとして6日に共同で記者会見を行った。記者会見に先立ち、参加した各報道機関には外交委員会が作成した参考資料が配布された。

ネーナ外交委員長:

我が国は、神聖ガトーヴィチ帝国によるタンファ王国に対する声明及び、それ以降の同国に対するタンファ王国政府に対する要求に関して、ガトーヴィチ・タンファ双方の友好国の立場から、本件について円満な解決を図るべく最大限の努力を行ってまいりました。結果として、両国間で調印された瓦淡国交正常化協定は、ベロガトーヴィチ大公国の滅亡とタンファ王国の成立以来正式な外交関係の存在しなかったガトーヴィチ・タンファ両国が互いに主権国家として承認し合い、今後の紛争の平和的解決を約束したという点で非常に画期的なものであったと認識しております。

本件に関しては、我が国及びヴェールヌイ社会主義共和国の斡旋の下で行われたガトー・タンファ両国による協議である4ヶ国協議、ならびにレゴリス帝国と神聖なる協働的国家聯盟加盟国による烈+SLCN協議が平行して行われました。私は後者の烈+SLCN協議に、メイヤ経済局長は前者の4ヶ国協議に出席しておりましたので、それぞれの経過について説明を行うために共同で記者会見を行うものとしました。まず、4ヶ国協議の内容についてメイヤ経済局長から説明が行われます。

メイヤ経済局長:

4ヶ国協議においては、ベロガトーヴィチ大公及びヴォルネスク大公、それぞれリーソフ家とベロリーソフ家の当主が名乗っているものですが、の称号の世襲をタンファ王国が正式に承認することや、現在のタンファ王国がベロガトーヴィチ大公国時代とは異なる体制を有する国家であり、したがって大公位に結びついた旗であるベロガトーヴィチ時代の旗を今後使用しないこと、ベロリーソフ家の当主に「かつての国家元首」として、相応の礼遇並びに保護が与えられること、ベロリーソフ家の居住地となる宮殿並びに、その警備隊詰所である総督府の設置について合意が得られました。

協議の早い段階においては、ガトーヴィチの全権代表を務めていたゴルスキー外政大臣から、タンファ王国がベロガトーヴィチ大公を国家元首として認めないなら我々はタンファを国家として認めないであるとか、7HEXの領土をヴォルネスク大公の領土として認めろであるとか、こう、何というか、君主主義者による独特な体制・主権概念が表明され、私としてもそれはちょっと……と言わざるをえなかったんですが、彼らも最終的にはそれを引っ込めたわけですので、これについては協議において重要な位置づけを占めたとは認識しておりません。

協議の場においてもっとも対立が大きかった点は、ベロリーソフ家の当主に対して「現在の国家元首に与えられる特権」、具体的には不逮捕特権を与えよという要求がガトーヴィチ側から行われ、タンファ王国がこれを拒絶したにも関わらずガトーヴィチ側が協議の最後の最後に至るまで撤回しなかった点にありました。ま、いろいろありましたが、ガトーは最終的には不逮捕特権の要求を取り下げ、タンファが主権国家であることを認め、今後の紛争に平和的解決を約束し、ベロリーソフ家がタンファ国民としての義務や責任を果たすことを認めました。これに対してタンファ王国は先ほど述べた種々の譲歩―国旗の変更であるとか、ベロリーソフ家当主に対する年金の支払いであるとかに同意されたわけです。私としては、両国が相応の譲歩を行った上で、最終的に妥結に至ったということで本件について両国の交渉努力と英断に対して敬意を表したいと考えています。私の方からは以上です。

ネーナ外交委員長:

引き続き、私の方からレゴリス帝国及びSLCN加盟国と行われていた協議について、その経緯と発表された声明の意図とを説明したいと思います。

結果として相応の譲歩を得て、ガトー・タンファ両国が受け入れ可能な協定において合意が得られたということについてはただ今メイヤ経済局長から説明された通りではありますが、実際には、このような「妥協案」がガトー側から提示されたのは最後の最後になってからであり、一時は交渉自体を打ち切らざるを得ないのではないかと思われるほどには両者間の意見対立が存在しました。メイヤ経済局長から説明があったように、ガトー側から、それがタンファ王国の主権を損なう要求であり、同国代表が明示的に拒否しているにもかかわらず、繰り返し「不逮捕特権」をベロリーソフ家関係者に与えよという要求が行われたことについて、外交委員会は強い懸念を有しておりました。

タンファ王国が拒否しているにもかかわらず要求を取り下げないというのは、ガトー側がタンファ自身を交渉主体、あるいはその意見を耳に入れる必要がある主体としてみなしていないことを示唆するものであると私としては判断し、不逮捕特権要求のような「タンファ王国内の法秩序に反する形で特定の個人に対して特権的地位を与えることをタンファ王国政府に対して強制すること」に対して反対であるという我が国や烈・SLCN諸国の意思を明示し、不逮捕特権要求を取り下げることを期待してレゴリス=SLCN5ヶ国声明が発表されました。レゴリス帝国とSLCN加盟国の間で行われた協議は、主としてこれらの共同声明を起草するために行われたものであります。

しかしながら、レゴリス=SLCN声明が発表された後、ガトーは声明参加国に対して関与を拒絶する返答を行い、4ヶ国協議の場において不逮捕特権要求を繰り返したため、我が国はより明示的にガトーヴィチに対して当該要求を取り下げることを求める必要性を認め、レゴリス=SLCN5ヶ国にタンファ王国を加えた6ヶ国で改めて共同声明を作成していたところでした。ただ、結果的に声明が公表される直前にガトーヴィチが不逮捕特権要求を取り下げたため、当該要求を取り下げさせることが目的であった6ヶ国共同声明は発表されませんでした。共同声明の一部であったタンファ王国に対する独立保障については、引き続きその必要性について各国で合意が得られたため、1197年2月下旬に公表されたという流れになっています。

質疑応答

タンファ=ガトー問題

――ガトーヴィチが強硬な要求を取り下げなかったため、5ヶ国声明で圧力をかけたという理解でよろしいでしょうか。(中央通信記者)

メイヤ「それはちょっと語弊がある言い方かなと。ガトーヴィチが”不逮捕特権”を取り下げたのは同国自身の判断であって、我々がガトーヴィチに対して敵対的な行為をしたみたいな言い方はあんまり良くないですね。」

――しかし、5ヶ国共同声明にガトーヴィチの交渉姿勢に反対する姿勢を明示する意図があったということはネーナ外交委員長がたった今おっしゃいましたが……。(同中央通信記者)

ネーナ「我々は、あくまで原則論として国家主権を侵害するような要求を行うべきではないという立場を表明したにすぎません。5ヶ国声明において我が国やその他の4ヶ国はガトーの行っていた要求に不支持であることを明示したわけですが、これはガトーが国家主権の尊重という合意された原則に立ち戻ることを期待したものであり、ガトーを直接的に非難することが目的であったと解釈されるのは望ましくないでしょう。結果的にガトーは自ら国家主権の尊重という原則を取り戻し、穏当な内容で妥結したわけです。」

――ガトーヴィチとタンファ王国の間の交渉であったにもかかわらず、「ガトー側がタンファ自身を交渉主体と見なしていない」というのは少々妙な言い回しであると思います。この点についてもう少し詳しく説明していただけないでしょうか。(別の中央通信記者)

ネーナ「通常、交渉というのは相手に一度要求を拒否されたならば、別の内容に切り替えるか、新たなバーター材料を提示する形で行われるものです。しかし、ガトーヴィチ側の交渉姿勢はそのようなものではなく、タンファ王国が一度拒絶した”不逮捕特権”に関する要求を単に繰り返し、タンファ王国にそれに対する回答を再び迫る、という形であると私は―メイヤ経済局長から共有された協議の記録を呼んで―認識しました。このような交渉姿勢は、タンファ王国が不逮捕特権の付与に反対していることが、ガトーヴィチ側にとって当該要求を断念するための動機付けとして機能していないということであるということですので、これを比喩的な言い方によって「ガトーはタンファを交渉主体と見なしていない」と表現しました。

――ガトーがタンファを交渉主体と見なしていないという認識が、烈SLCN声明を発出するという行動にどのように結びついたのかについて説明を加えていただけますか(同中央通信記者)

ネーナ「タンファが反対していることが、ガトー側が要求を取り下げる理由になっていないという認識から、レゴリス帝国や我が国をはじめとしたSLCN諸国もまた、タンファ同様に”不逮捕特権”についての要求に反対しているという事実をガトー側に告知することが、ガトー側の態度の変化をもたらすのではないかと期待したということです。

――外交委員長は、ガトーヴィチ側の交渉姿勢には問題があったと認識されているのですか。(同中央通信記者)

ネーナ「交渉姿勢に対して善悪を当てはめることは適当ではないでしょう。ガトーヴィチ側は一種の交渉戦略としてそのような姿勢を採用し、我々はそれに対して反応した、というのみです。」

――対タンファ・対ガトーヴィチ関係に対して今回の一件はどのように影響するのでしょうか。(民間紙記者)

ネーナ「対タンファについては、烈・SLCNによる独立保障声明が行われ、今後同国に対する攻撃は烈・SLCNに対する攻撃であるという点について国際社会に明示的に表明されたことになります。これは、我が国がタンファを今後”準同盟国”として扱うということに他なりません。これは、かなり大きな変化であるとみなしていいでしょう。対ガトーヴィチ関係についてはメイヤ経済局長から説明があります。」

メイヤ「え、ああ、ここ私なのか。はい。対ガトーヴィチ関係については従前のままというか、これまで通りと思っていただいて構いません。同国はBCATの一員であり、我が国は我が国とBCATの、BCATとSLCNの間の良好な関係性を一貫して支持しています。したがって、我が国とガトーヴィチの間の良好な関係性についても、これまで通り、ということです。」

――事態が進行するなかで、リブル当局は以下の声明を発していました。

リブル民主共和国国軍最高司令部として、協議の推移如何によっては、重大な決心をすることも視野に入れている旨、ここに申し上げます。

おふたりのどちらでも構いません。この、重大な決心の具体的な内容について、リブル当局から当時聞かされていたならば、また、いまご存知であれば、ご説明ください。おふたりとも今でもご存知でないのであれば…その時は質問を変えます。(フリー記者)

ネーナ「同盟国軍との共同での作戦行動に関しては軍部委員会が担当している事柄であり、外交委員会としては同盟国軍の作戦行動計画について直接的には情報を取得しておりません。」

――ご存知ではない、という回答でしたが、質問を変える必要はどうやらないようです。質問を追加します。

この重大な決心は、外交ではなく作戦行動の次元であるとのご認識だったようですが、この事態の進展においては、我々の側では軍部委員会が当時から関心をもって関与していた、という理解で相違ないでしょうか。(同フリー記者)

メイヤ「俺らの認識とは関係なく、軍最高司令部が行う決心という時点で外交の次元の話じゃないってだけじゃねーの……」

ネーナ「軍部委員会は、その職掌として同盟国軍との共同での作戦行動について計画し、必要に応じて同盟国軍との間で協議を行うものです。したがって、”作戦行動”についてはその立場上関心を有していると言えるかもしれませんが、記者さんが”この事態”という言葉をガトーの対淡要求に始まる一連の外交交渉を指す言葉として用いているのであれば、軍部委員会がそれに対して特別重大な関心を抱いて関与すべきであるとは思いません。外交交渉に関しては我々の職掌でありますので。」

――ガトーヴィチ・タンファ間の国交正常化協定についてお伺いします。同協定については両国間の極めて大きな意見の隔たりの中で、両国の譲歩の末に平和的な解決が得られたものとして、交渉努力について敬意を表したいとのご発言がありました。一方で会見資料を拝察すると、ガトーヴィチよりタンファの主権を否定する趣旨の発言があるなど、当初より極めて非対称な認識において交渉が行われていたことが伺えます。最終的な協定については、一部ガトーヴィチ側の要求を反映したものとなっており、いわば脅迫的な外交に一定の成果を認めたものとも捉えることが出来ると思われますが、この点についてご見解をお聞かせください。(「北方セニオリス新聞」記者)

ネーナ「確かに、最終的な協定では部分的にガトー側の意向が反映されてはいますが、ガトーはタンファが主権国家であることを承認しましたし、おっしゃるような”脅迫的な外交”によってガトーが何かを追加的に達成したとは私としては考えておりません。我が国としては、タンファの主権を否定するような主張は受け入れ難いという立場は繰り返しガトー側に伝えておりますし、そのような主張を前提とした要求について最終的な協定に盛り込まれなかったと判断したからこそ、メイヤ経済局長も『交渉努力について敬意を表したい』と発言したものと考えております。」

メイヤ「あ、ええ、あ、えーと、はい、そうです。ガトーはタンファの主権の否定のような主張を最後の段階まで押し通そうとはせず、協定にもそのような認識を踏まえた内容は含まれておりません。」

――瓦舌問題において、瓦国のタンファに対する声明についてフローリド外務院が支持を表明しました。支持表明はカルセドニーの外交交渉に影響はありましたでしょうか。またフローリドの外務院と直接的な外交交渉は発生しましたでしょうか(エル・カバーニャ紙)

ネーナ「まず、ラ・フローリド側との直接的な外交交渉についてですが、外交委員会は、神聖ガトーヴィチ帝国がタンファ王国の主権国家としての地位を否認する発言を事務レベル協議で行った際に、ラ・フローリド共和国は当該の認識まで含めてガトー側の立場を支持するものであるかについて照会しました。ラ・フローリド共和国はそのような発言については我が国の側から提示されて初めて承知した次第であり、現時点で明確な見解を述べることはできないとの回答を得ております。この回答を受け、外交委員会は、外交委員会が強い懸念を有していたようなガトー側の主張についてまでラ・フローリドが支持するものではなく、同国の姿勢が我が国の立場と矛盾するものではないとの認識を得ました。したがって、これ以降については我が国の外交姿勢に対してラ・フローリド政府の「支持表明」は大きな影響を与えませんでした。」

その他

――新任のジョーネ技術委員長について質問します。人となりや思考などご存じの範囲で教えてください。(科学系週刊誌記者)

メイヤ「ジョーネ君ね、彼なんで技術委員会なんか選んだんだろうってずっと思ってるんだよね。キャラに合わないよね正直。テジンの爺さんはあのやたら陽気な性格を結構気に入ってたらしいけど、彼が技術委員会の機械屋たちをまとめている光景、いまいち想像できないんだよな……。いや、なんかめっちゃ悪口言ってるみたいになってるけど、俺は彼のこと好きだからね。技術委員会には場違いなんじゃないかってだけよ。」

ネーナ「社会主義評議会においての印象ということになりますが、ジョーネ技術委員長はあらゆるシステムを感情によって左右される人間関係の枠組みで解釈する傾向があったように思います。瓦淡交渉について社会主義評議会で報告した際においても、『どんなにこっちに論理があっても、相手の感情を解決できなければ円満な解決は難しいんじゃないの』というようなことを仰っていました。」

――外交政策についてお尋ねします。ルーンレシア帝国はKPOを脱退しましたが今後対ルーンレシア外交政策をどのように考えていらっしゃいますか。(「リント国際放送」記者)

ネーナ「ルーンレシアがもはやKPOの加盟国ではないということについては、とうぜ……」

メイヤ「(大きな咳払いをする)当然ながら、ルーンレシア帝国と我が国の間で共通の利益があることについては、過去の外相会談においても確認されたものであり、その”共通の利益”はルーンレシアがKPOの加盟国であるか否かとは無関係なものであると考えています。我が国が対ルーンレシア外交政策をどのようなものとしていくかについては、ルーンレシア自身がどのような形で国際社会に対する関与を希望されるかによって変化していくものではありますが、我が国としては、例えばタンファ王国との間の貿易関係に関する協議など、過去にルーンレシアとの間で具体的な成果に結びついたものもあったと承知しているところですし、ルーンレシア自身の目指すところが我が国の目指すところと共通部分を有している限りにおいては今後も良好な関係性を維持した上で協力していける部分に関しては協力していければいいのではないかと考えております。こんなところでしょうか。」

――我々だけでなく、カルセドニーにおいても反君主主義的思潮が出現し、実際にデモ活動まで実施されていると伺いました。カルセドニーは君主国ではなく、君主国になろうという運動もほぼないでしょうから、当然のことながらこれは対外的メッセージとなりますが、外交当局の責任者として、このような動きをどう受け止めていますか?(ラ・ヴォワ・デュ・プープル紙記者)

メイヤ「指摘されたような国内における近年のデモ活動は、君主主義国家に対する外交的なアプローチを求めるような位置づけのものではなく、より市民レベルの、いうなれば人民の連帯を求めるものであると承知しています。したがって、外交委員会の採用する外交政策に対して何らかの変更が必要であるとは考えておりません。」

ネーナ「私が認識するところによれば、デモ隊は要するに我が国の、あるいは他国のあらゆる人民に向けて『人民に対して君主の受け入れを求める動きを警戒せよ』と訴えているのだと考えています。人民が君主を選ぶことは我々の自主管理組織が代表委員を選出するのと同じようなものに見えるかもしれませんが、実のところ全く違うのです。自主管理組織の代表委員はその自主管理組織に所属する労働者の信任を受け続けていることをもってその地位に留まることが許されているのであり、要するに主たる権利……主権……は労働者の側にあります。しかし、君主はひとたびその地位についたならば、君主の地位の正統性はその個人、血統、場合によっては貴族の支持によって回収されてしまい、人民は君主を”不信任”する権利をその瞬間に失ってしまいます。」

メイヤ「ま、ま、そのくらいにしておきましょう。ネーナ外交委員長が話していたのはデモ隊の参加者が訴えていたことの要約であって、我々外交委員会の当局者としては、世論に過剰に左右されずに、あらゆる国家との間で適切かつ良好な関係を維持するために力を注ぎたいという立場に全く変更はありませんので。」

――1195年に生産搬送配給委員会で起きた「舌禍事件」は、全国的な暴動を招き、同委員会議席の風景も一変させました。

おふたりは言葉を戦場とする外交の最前線に日々立ち会っておられるかと思いますが、この一件についてどのような感想を持たれていますか?(フリー記者)

メイヤ「ま、言っていいことと悪いことはあるってことだね。それに尽きるんじゃないかな。外国は委員長と違って挿げ替えればそれで済むというものではないから、少々変なことを言われても『この人とは次もあるしな』でなぁなぁで済ませることは多いような気がするけど、変なことを言われたということは記憶されてしまうからね。でも、挿げ替えればそれで済むというものではない、ということの方が大事よ。」

――1190年次外交委員会選挙の結果、「対セニオリス関係の改善」を訴えたサンディカリスト連合超越派が議席を伸ばしました。これは、国内世論は”先制的自衛権”事件以降悪化した対瀬関係の改善を望んでいると解釈すべきであると思います。外交委員長は、1190年以降対瀬関係の改善のために努力しておられますか。(フリー記者)

ネーナ「瓦淡交渉についても、イスタシア情勢についても外交委員会はセニオリス側と事務レベルでの情報共有を実施しております。瓦淡交渉については問題がある種の”国際的アジェンダ”に至る前に解決を見たこと、あるいは平易に言えば安全保障理事会の場に議題として上ることがなかったことから、最小限の情報共有に留まりましたが、イスタシア情勢については両国の立場を含めたかなり詳細な協議を繰り返し行いました。外交委員会としては両者の間に完全な意見の一致を見ることは難しいまでも、両者の間で目標を共有している点が存在するものであると考えておりました。しかしながら、7月に公表されたハナ・ブラシッチ大統領の声明は、何ら建設的な提案を行わないままに我が国を含む選挙監視団の名誉を傷つけ、イスタシアにおける新体制の正統性を毀損しようとするものであり、残念ながら外交委員会の認識は誤りであったと認めざるを得ないでしょう。対瀬関係の将来は、同国が対立を加速させるためのレッテル貼りではなく、国際社会に存在する課題を協力して解決するという姿勢に立ち戻ることが前提となるでしょう。」

生産搬送配給委員会、イェルパ委員長与党が勝利

1196年12月27日付〈中央通信〉

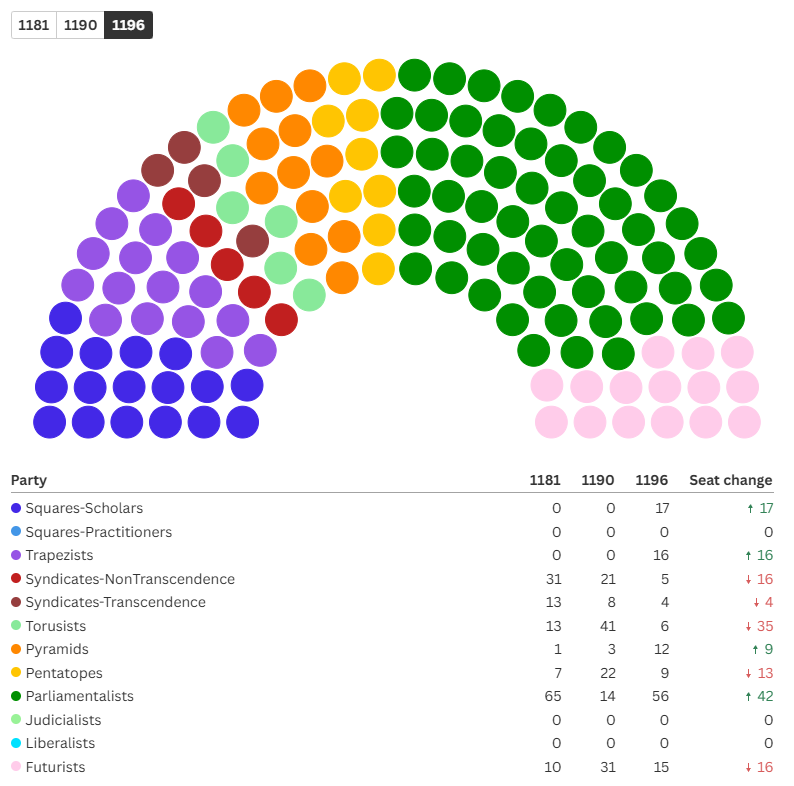

1195年に発生したヤキネ・クリソプレーズ前生産搬送配給委員長による「舌禍事件」をきっかけに実施が決定された生産搬送配給委員会選出議員選挙は26日に投開票が行われ、イェルパ・モスアゲート生産搬送配給委員長の「与党」と見なされている議会民主派が1190年に失った議席のほとんどを取り返して委員会内の第1党となった。ヤキネ前生産搬送配給委員長の失脚以降、議会民主派と実質的に協力してきた社会主義評議会主流派は議会民主派との選挙区の住み分けを行い、結果的に1160年以降初めて生産搬送配給委員会における議席を回復した。

サンディカリスト連合と超越連盟はいずれも大敗を喫し、「舌禍事件」に対する世論の評価の厳しさが明らかになった。特に、ヤキネ委員長の母体派閥であった円環派は議席のほとんどを失い、エント・アベンチュリン元生産搬送配給委員長以来一貫して有していたこの委員会における地位を完全に喪失したとみなされている。五胞派は生産搬送配給委員会内で幅広く支持を集めており、今回の選挙においても議席数の増加が見込まれていたが、五胞派内で主流派と旧角錐派が候補者の擁立を巡って意見対立を生じ、同一の小選挙区に五胞派系候補が複数立って共倒れするケースが多くみられたことから、五胞派全体としても議席数を減らした。一方で、旧角錐派系候補がこれらの「競合選挙区」で勝利するケースが目立ち、議席数を4倍に増やして「委員長野党」の勢力の中では唯一の勝者となった。

ヘファイストス大学准教授、イスタシア「ローマ帝国」憲法案の執筆関与を認める

1198年2月28日付〈Advance! Victory Is Within Us!〉紙

ヘファイストス大学文学部に所属するアミルカル・ウレニャ・ロイ=ヒル准教授は28日、本紙からの取材に対してイスタシア住民投票における「ローマ帝国イスタシア」憲法案の作成に関与したことを認めた。当該憲法案は「ローマ皇帝アンブローシウス2世後援会」と称するイスタシア地域のノイエクルス連邦直轄領内に拠点を置く団体から提出されたが、当該団体はプエルト・バスラ市の一般市民からなる団体であり、憲法案のような法文書を単独で作成したとは考えにくいとされていた。ロイ=ヒル准教授はノイエクルス連邦直轄領を頻繁に訪問しており、その過程で当該団体の関係者と会合を持ったとしている。

ロイ=ヒル准教授によると、自称”アンブローシウス2世”は自らを「英雄アンブローシウス1世の子孫にして、フリューゲルのすべてのラテン人の皇帝、ランガル人の皇帝、カルス人の王、ハルクスタニア人の王、オニキス人の執政官」を称する出自不明の人物であるが、その独特な態度はノイエクルス連邦直轄領内で人気を博しているとされる。アンブローシウス2世が実際に歴史上の英雄アンブローシウス1世の血縁者であるか、そしてアンブローシウス1世が自らをラテン系の人物として位置づけていたかについては不明確であるとロイ=ヒル准教授は認めたが、憲法案それ自体はノイエクルス連邦が提示した「6原則」に対して完全に整合的なものであり、このような案が受け入れられるかどうかは当該住民投票が適切に機能しているかどうかを確かめるためのある種の実験であったと説明した。

ロイ=ヒル准教授の説明によれば、ノイエクルス連邦は「イスタシア王の創設」を否定するとしたが、「ローマ帝国」憲法案において、イスタシアはフリューゲル・ローマ帝国内の1つの属州という取り扱いを受け、その最高権力者はあくまで属州総督であるという体裁を取った。「皇帝」はあくまでフリューゲル・ローマ帝国という「架空の概念」における最高権力者であり、「ローマ帝国」が実際にはイスタシア域内の存在に留まっている限りにおいては儀礼的な役割以上のものを担うことはない。これは「イスタシア王の創設」を否定するというノイエクルス連邦の提示した原則を迂回するための技術的アイデアであったが、結果的にこのアイデアは住民投票管理委員会に受け入れられず、アンブローシウス2世後援会は皇帝を「終身執政官」に書き換えた上で再提出したという。

「ローマ帝国」憲法は結果としてそれほど幅広い支持を集めることはなかったが、およそ8%ほどの得票を獲得したとされる。この結果について、ロイ=ヒル准教授は「イスタシアにおける君主主義への支持と、国際社会、特にラテン主義者からの支持を期待できるこの案が最終的に勝利を収める可能性も全くゼロではないと考えていた」とする一方で、アンブローシウス2世自身どころかラングラード=カルス帝国の建国者である”英雄”アンブローシウス1世自体の知名度も高いとは言えない現在のイスタシアにおいて、「自称英雄の後継者」が幅広い支持を得ることは難しかったのであろうと率直に認めた。「アンブローシウス1世は確かにローマ人的な名前をしているが、ラングラード皇帝家の出自がラテン系であるということ自体特に根拠はなく、アンブローシウス2世自身それを根拠づけるための資料を提示していたわけではない」とロイ=ヒル准教授は説明する。「プエルト・バスラの人気者」が「フリューゲルのすべてのラテン人の皇帝」になりおおせることは流石に難しかったようだ。

【社会】「人民がひとたび君主を受け入れたならば、将来にわたって人民を支配する権利を認めたとみなされる」“人民に対する君主の押し付け”に反対するデモが国内各地で実施。

【国際】ルーンレシア帝国KPO脱退に外交委員長「KPOとの関係性は変化しない」一部外交委員は五胞派外交における対瑠関係の軽視に結びつく可能性について警鐘。

【政治】ジョーネ・ツァボライト技術委員長、技術委員会のあらゆる電子システム化計画について「技術とは人間同士の関係性の中で作られるもの」として停止する意向を表明。